Q1、您認為2021年市場最可能的情境為何?潛在風險有哪些?

Kelvin:市場雖然從2020年Q1底部開始加速回升,但各經濟體仍無法恢復到疫情前水準,使得全球經濟增長放緩。我們預期,這種情況將延續到2021年,直到全民接種疫苗為止,時間點可能落在2021Q2〜Q3,而後,全球經濟增長將再次增速。

除非市場波動性急劇地上升,否則,隨著各大經濟體逐步復甦,量化寬鬆計畫不會進一步擴大或延長。即使2021年下半年經濟增長恢復,核心通膨若上升會相對溫和,不至於引發政策干預。

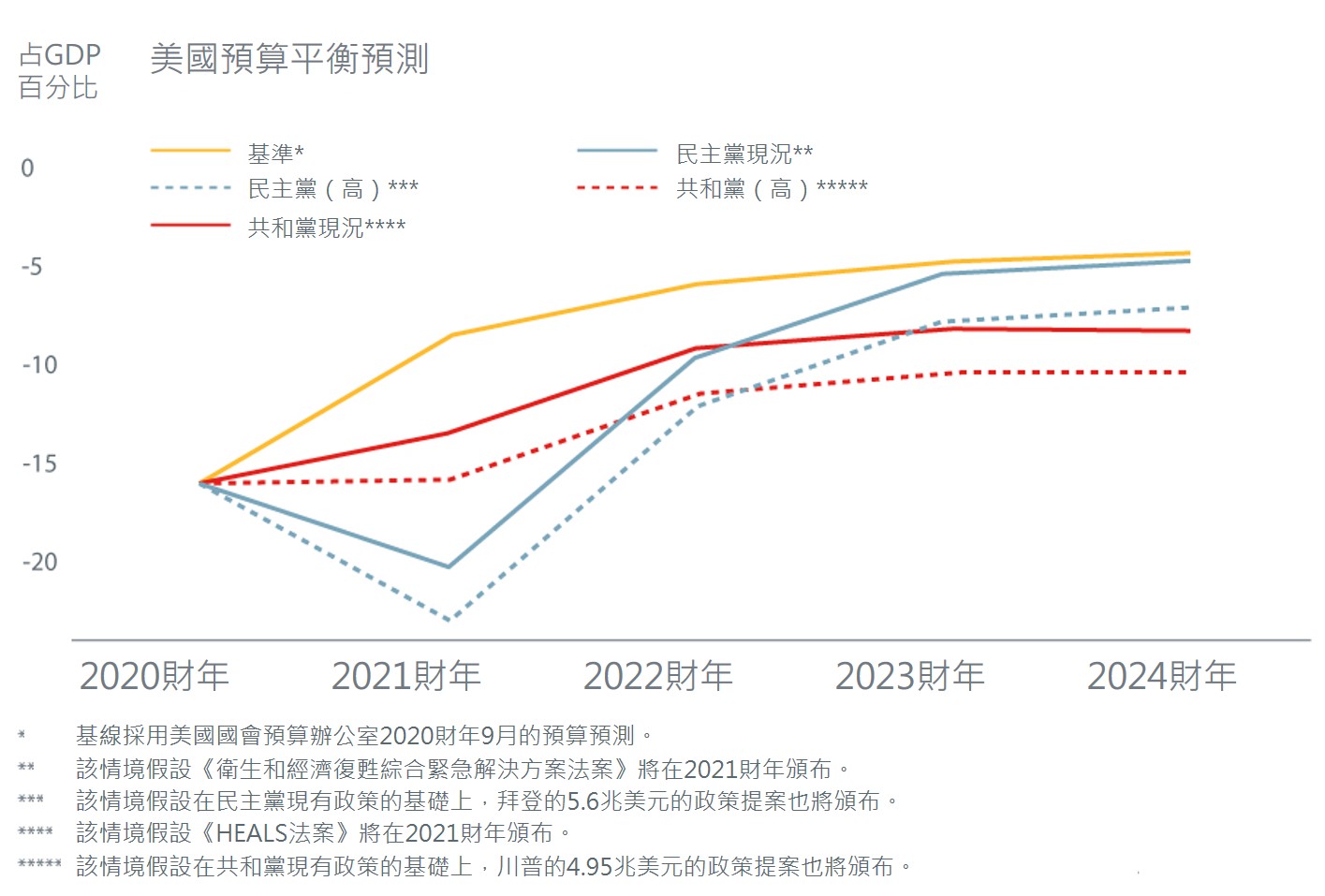

至於利率走勢,預料幾年內不會上升;財政政策是政策制定者刺激經濟增長的主要工具,全球對此都有一定共識。因此,我們預計2021年將財政刺激政策將持續帶動經濟成長。見圖一。

圖一:以美國為例,民主黨和共和黨均支持財政刺激政策

資料來源:美國國會預算辦公室和美國聯邦預算問責委員會。

基本面和商業信心景氣度改善,自然對股市帶來支撐作用,雖然目前全球股票估值似乎處於高位,情況可能繼續存在,股票還可能進一步上揚。此外,由於盈利下降及股價有史以來最快速的復甦,已經造成本益比在高點盤旋。隨著2021年企業獲利能力與經濟同步復甦,估值將可趨於正常。

至於主要風險,則在疫苗生產延後,以及主要經濟體疫情加劇擴散,可能導致2021年全球經濟增長減速,甚至出現收縮。此外,產出缺口仍然很大,不斷上升的通縮壓力,也是高負債經濟體和企業所面臨主要風險。

Q2、財政和貨幣政策將如何變化,對市場有何影響?

黃文彬:2020年被視為是「大收縮」的一年。由於新冠疫情爆發,全球GDP預料將收縮4.0%,而美國經濟預計將衰退約3.5-4.0%。通過幫助就業、扶持企業,實質性財政措施有助於避免2020年GDP出現兩位數的衰退,但同時導致政府債務水準上升。在撰寫本文時1,許多國家新冠感染病例出現回升,重新實施封鎖措施,將打壓消費者和企業信心。

如果沒有疫苗,新冠疫情威脅將持續,那就需要採取新的刺激措施來支持2021年的經濟。雖然各國政府仍然致力於提供更多的政策刺激,但為了確保新的一年實現正增長,所需的支持力度可能必須與2020年相當。在美國,相較於「民主黨大勝」的政治格局,目前政府的分化態勢意味著刺激措施的規模將更為溫和,但規模將相當可觀。歐元區財政規則懸而未決,意味著其2021年財政政策將保持寬鬆,總量將達到GDP的4%。

對於新興經濟體來說,要想在2021年繼續保持同樣水準的財政支出,將更具挑戰性。為了彌補不斷擴大的財政赤字,新興經濟體的各大央行購買了當地政府債務,儘管相對於GDP,購買量遠低於美國聯準會。對於那些債務占GDP比重接近或已經突破60%門檻的經濟體,如巴西或印度,若要避免出現貨幣或債券市場拋售的情況,則其進一步借貸和支出的能力將受到限制。與享有儲備貨幣地位的發達經濟體相比,新興市場的央行可以實施的債務貨幣化程度是有限的。

疫苗的成功研發和廣泛投入使用,將是2021年新興市場的關鍵。若非如此,相對於發達經濟體的同類市場,新興市場股票和債券市場可能面臨阻力。在全球新興市場經濟體中,亞洲新興經濟體處於相對有利的地位,因為債務占GDP比重較低,且正受益於全球出口的復甦,中國就是很好的例子,其工業生產已經出現反彈。

目前疫苗研究和開發已經取得重大進展,相信到2021年中,就會出現可以全面接種的有效疫苗,也預示著2021年下半年經濟可望有強勁復甦,各國央行將保持低利率。不過,目前實際利率水準相對較高者,如印尼等亞洲各國央行還有降息空間,寬鬆貨幣將有助於長期支撐資產市場。

Q3、若這些史無前例的貨幣政策延續到2021年,各國央行是否失去公信力?

黃文彬:如果新冠疫情形勢未好轉,全球經濟增長也未回升,各國央行可能保持寬鬆貨幣政策。許多央行都有控制通膨的任務(例如歐洲央行、泰國銀行),目前經濟收縮導致的低通膨甚至通縮狀況,證明他們的立場是正確的。

如上所述,如有必要,發達市場的央行(如美國聯準會、日本銀行和歐洲央行)可以繼續施行量化寬鬆計畫,並購買國內債務,且不會受到投資者的嚴重「抵制」,這是因為其貨幣具有儲備貨幣地位。量化寬鬆是一項應急措施,當情況恢復正常時,就會退出;另一方面,新興市場央行實施量化寬鬆的耐心和容忍度正在下降。在撰寫本文時,投資人已經表達對央行購買債券的擔憂,也導致美國和新興市場長期收益率曲線稍微變陡。

Q4、市場領導地位會否會改變?

Kelvin:我們預期,2021年下半年前,從「估值」角度來看,不會對美股不利;而新興市場獲利將恢復,可能是源自於中國增長所推動。全球總體風險下降,以及作為危機措施一部分的美元資產大量多頭頭寸得到平倉,將為新興市場貨幣提供有利條件,對新興市場股市是利多。反觀一些規模較小的新興市場則可能陷入困境,其財政刺激力度較低,且可能是疫苗接種的最後一批市場;那些財政赤字和經常帳戶赤字高漲的國家,貨幣也可能面臨壓力。

新冠疫情爆發後,科技破壞性創新可能加速發展,如許多科技公司和技術驅動的公司2020年有強勁表現。此外,監管力度加強和稅負增加,也可能對科技行業構成風險;成長股需要兌現高漲的收益預期,以維持其高估值,因此,收益不及預期的情況,可能導致近期表現出現逆轉。

如果按照我們預測的主要情境,經濟環境獲得改善,那麼週期性\價值型股票可能會因此受益,這類股票包括原材料、房地產、可選消費品和工業產品;相較於成長型股票,價值型股票長期表現不佳,導致了兩者之間前所未有的估值差距。2021年經濟復甦支撐下,企業獲利趨勢增強,有助於縮小價值型股票與成長型股票的估值差距。

Q5、通膨是否捲土重來?投資者應該如因應?

黃文彬:只有強勁的GDP成長和及時復甦,才會引起全球通膨上升。截至2020年Q4,通膨可能性仍有限。即使2020年GDP出現強勁反彈,但由於勞動力市場相當疲軟,長期工資和通膨壓力只是逐步好轉。截至2020年10月,美國失業率為6.9%,明顯高於代表充分就業的3.8~4%水準。

如果新冠疫情仍得不到解決,持續疲軟或負增長可能延續到2021年,甚至2022年,將會是真正風險所在,不確定的前景和資產負債表問題,將導致企業投資疲軟和結構性失業,在未來數月造成經濟問題。

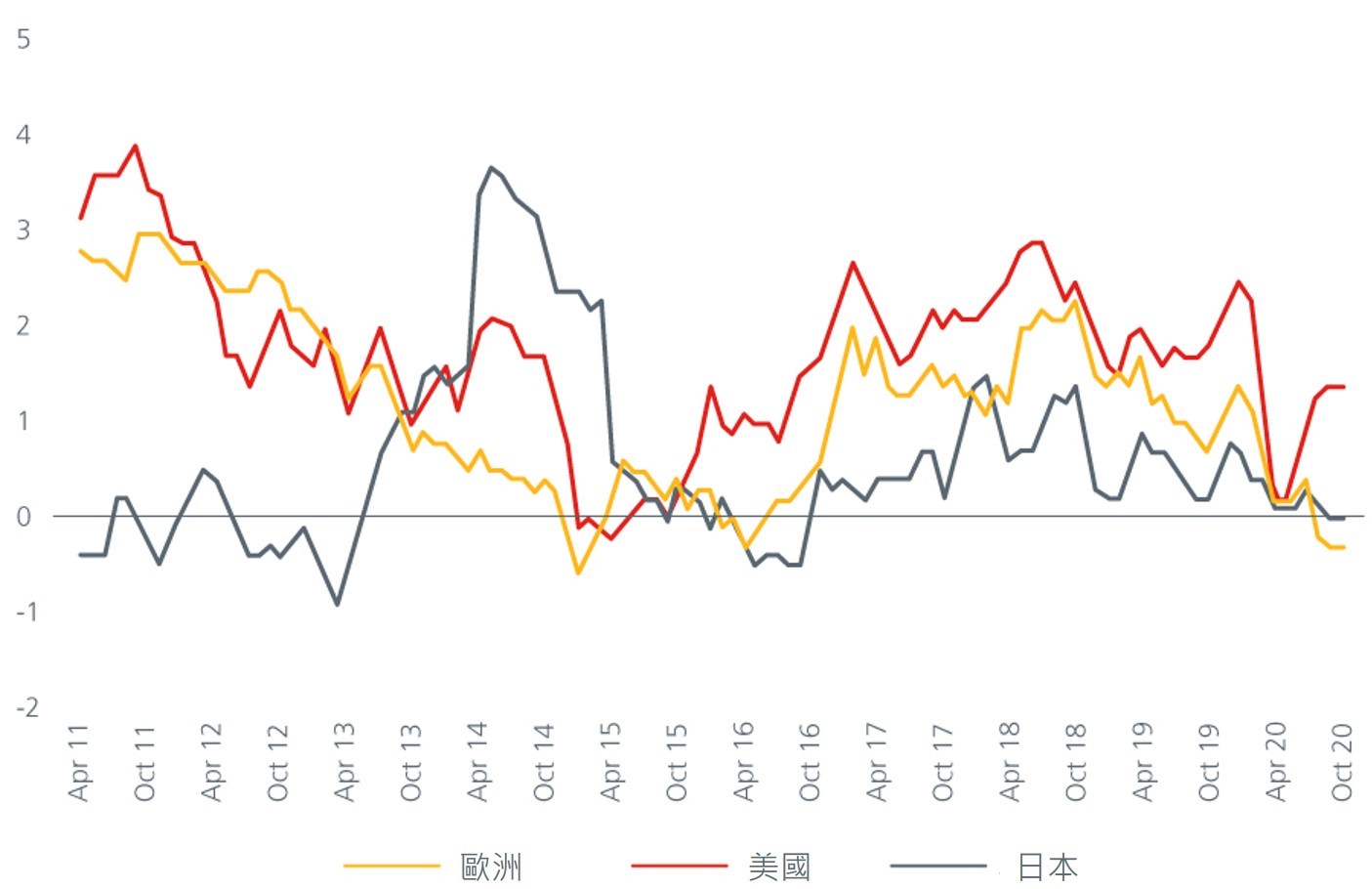

認同通膨看法的一派指出,新冠疫情爆發和央行超大規模的流動性注入,對供給面形成衝擊。但在我看來,這兩個因素都不會造成重大影響,GDP收縮導致的經濟疲軟和消費者購買力的相應下降,足以抵銷供給面所受衝擊。需要注意的是,美國、日本和歐元區多年來一直在實施量化寬鬆政策,但仍未能提振通膨。見圖二。儘管流動性過剩,但企業營運並沒有活躍到足以推動通膨回升的水準。

圖二:美國、日本和歐洲的通貨膨脹率(同比變化%)

資料來源:彭博社。 截至2020年11月。

我預計,美聯準可能將利率維持到2023年,未來兩到三年內,歐洲和日本央行不太可能改變其寬鬆的貨幣政策立場。2021年,在過剩流動性支撐資產市場和全球經濟復甦預期的情況下,股市和債券市場存在機會。在央行政策利率下調的背景下,亞洲債券和當地債券市場的拋售,可能會讓投資者獲得具吸引力的收益機會。

Q6、汲取2020年經驗教訓,投資者未來如何借鑒?

Kelvin:市場波動是投資人必須接受的常態,新冠疫情導致的企業和消費者行為轉變可能持續下去,接受這種改變並做出相應調適,將來就會得到回報。其次,金融市場本身就具有波動性,2020年Q1市場緊縮及隨後的反彈,都證明這一點。最好的防禦措施是著眼於多元化的投資組合,為波動做好準備,保持冷靜、管控風險,穩步向前。

投資人還要注意,每一次危機都伴隨著機會。即使2020年的劇變中,亞洲內外都有令人振奮的經濟增長實例。最後,成熟大國-美國和新興大國-中國,兩國之間日益緊張的政治關係將繼續下去。面對兩種主要貨幣、貿易體系和技術更加兩極化的未來,投資人更需要深思熟慮。